Sastra Bali Klasik yang Penuh Warisan Moral

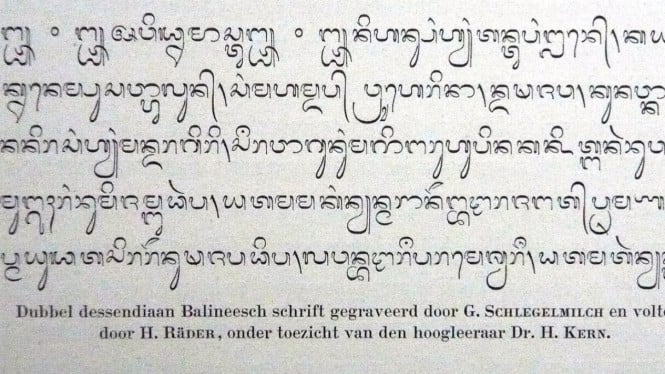

- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enschede-Double_Descendian_Bali_letters_by_Gottlieb_Schlegelmilch_and_Hendrik_Kern.jpg

Gumi Bali, VIVA Bali – Di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa budaya digital dan gaya hidup instan, warisan sastra klasik Bali seperti geguritan, kakawin, dan kidung ternyata masih menyimpan napas kehidupan yang hangat. Tidak hanya sekadar rangkaian kata indah, karya-karya sastra itu adalah cermin kebijaksanaan leluhur yang menuntun masyarakat menuju kehidupan yang harmonis dan beretika.

Dalam penelitiannya, I Nengah Duija menyoroti bagaimana sastra Bali klasik menyimpan nilai-nilai didaktik. Dalam kata lain, ajaran moral yang dikemas dalam bentuk sastra. Ajaran yang dulu menjadi panduan perilaku masyarakat tradisional. “Sastra Bali bukan sekadar hiburan,” tulis Duija, “melainkan media pendidikan karakter yang mengajarkan kebenaran, kesetiaan, dan keseimbangan hidup.” Nilai-nilai itu lahir dari pandangan hidup masyarakat Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Salah satu contoh yang ia bahas adalah geguritan Jayaprana, kisah tragis cinta dan kesetiaan seorang rakyat jelata kepada rajanya. Dalam cerita itu, Duija menemukan ajaran moral yang menekankan pentingnya kejujuran, pengabdian, dan kesetiaan, bahkan dalam situasi penuh penderitaan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebajikan sejati tidak diukur dari status sosial, tetapi dari ketulusan hati.

Selain Jayaprana, karya lain seperti Geguritan Sutasoma dan Kidung Tantri juga menjadi cermin pendidikan moral. Melalui perumpamaan binatang dan tokoh-tokoh mitologis, masyarakat Bali diajak memahami nilai kebajikan, kesabaran, dan keadilan. Dalam konteks pendidikan modern, kisah-kisah itu bisa menjadi bahan pembelajaran karakter yang relevan untuk membentuk kepribadian generasi muda. “Generasi sekarang haus akan nilai. Sastra klasik kita seharusnya menjadi oase di tengah kekeringan moral,” tulis Duija dalam salah satu bagian analisisnya.

Penelitian ini juga menyoroti fungsi sosial sastra klasik dalam membangun harmoni komunitas. Di masa lalu, pembacaan geguritan atau kidung dilakukan dalam upacara adat dan kegiatan keagamaan, menciptakan ruang refleksi kolektif. Sastra bukan hanya milik para brahmana atau seniman, tetapi menjadi sarana penyatu masyarakat. Di sanalah nilai-nilai tatwam-asi (aku adalah engkau) dihidupkan, memperkuat empati dan rasa saling menghargai.

Kini, di tengah ancaman lunturnya tradisi dan menurunnya minat baca, Duija mengingatkan pentingnya revitalisasi sastra Bali klasik di sekolah dan komunitas. Ia mengusulkan agar sastra daerah dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan karakter, dengan pendekatan kontekstual yang menyenangkan. “Anak-anak perlu diajak mencintai sastra bukan sebagai hafalan, tapi sebagai cermin diri,” tulisnya.

Lebih dari sekadar warisan budaya, sastra Bali klasik adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia mengajarkan nilai-nilai universal. Sari-sari tentang cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab yang tak lekang oleh waktu. Dalam keheningan bait-baitnya, kita menemukan kearifan yang dapat menuntun generasi muda menghadapi dunia modern dengan hati yang tetap berakar pada tanahnya sendiri.